Malerei ist auf Dauer angelegt, sie visiert die Ewigkeit an, zumindest theoretisch. Den größtmöglichen Kontrast dazu, nämlich einen Wimpernschlag, hat Cornelia Schleime in ein Gemälde gebannt, das ihrer aktuellen Ausstellung in der Berlinischen Galerie den Titel gab.

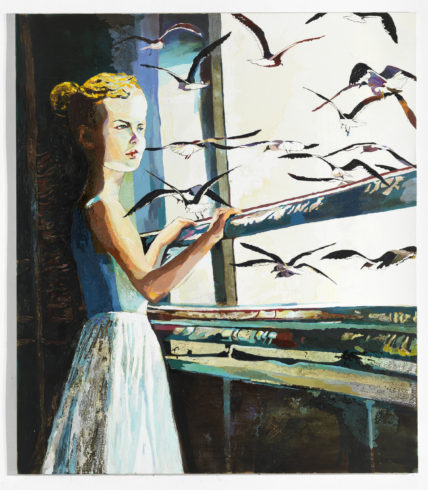

„Ein Wimpernschlag“ übersetzt das kurze, reflexhafte Schließen und Öffnen der Augenlider, zum einen in die Welt der Dinge, nämlich indem die Jalousie eines Fensters aufklappt. Zum anderen, auf einer symbolischen Ebene, verweist das großformatige, 2016 entstandene Gemälde auf jenen flüchtigen Moment, in dem die Realität aus den Angeln gehoben scheint, in dem Traum und Fantasie die Herrschaft über die Wahrnehmung übernommen haben. Ein Mädchen steht am Fenster, sie fasst ein Ziel ins Auge, das uns, den Betrachtern, verborgen bleibt – dieses stimmungshaltige Motiv ist seit der Romantik immer wieder in der Kunst dargestellt worden. Was aber ist mit den Möwen, die sich im rasanten Flug um das Mädchen scharen und die Idylle durchkreuzen? Eine Reverenz vor Hitchcocks berühmtem Horrorfilm „Die Vögel“? Oder versinnbildlichen die Vögel, die im Werk von Schleime immer wieder auftauchen, am Ende, auch dies eine plausible Deutung, die Sehnsucht des Künstlers, die Fesseln der Wirklichkeit abzustreifen? Frei wie ein Vogel, so lautet nicht von ungefähr ein geflügeltes Wort.

Kein Zweifel: Die Bilder und Zeichnungen von Cornelia Schleime halten das Denken in Trab. Eine „radikale Fabulierlust“ hat man der Malerin wiederholt attestiert. „Radikal“, das Wort passt ohnehin vorzüglich zum Werdegang der Künstlerin, die 1953 in Ost-Berlin geboren wird. Von 1975 bis 1980 studiert sie Grafik und Malerei an der Hochschule für Bildende Kunst (HfBK) Dresden. Früh eckt sie an, schert sich nicht um die offizielle Kunstdoktrin der DDR, mischt in einer Punkband mit („obwohl ich eine miserable Stimme habe“), experimentiert mit Aktionskunst und Super-8-Filmen, wird von der Stasi bespitzelt, kassiert bereits 1981 ein Ausstellungsverbot und darf das Land 1984 endlich verlassen. Mehrere Ausreiseanträge hat sie da bereits gestellt. „Die Sch.“, konstatiert ein Stasi-“Ermittlungsbericht“, „hat sich im Wohnhaus in eine Art Selbstisolierung begeben, indem sie mit keinem der Nachbarn Kontakte unterhält“.

© Cornelia Schleime, Repro: Udo Hesse

Im Westen muss die 31-Jährige fast bei null anfangen. Sie kommt gleichsam mit leeren Koffern: Nahezu ihr gesamtes Werk – rund 90 Gemälde, dazu Zeichnungen und Fotografien – verbleibt in der DDR und ist bis heute verschollen. Glück im Unglück: Ein Diplomat der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik kann ihr in West-Berlin eine Kiste überreichen, in der handlichere Arbeiten Platz finden – Fotografien zu ihren Selbstinszenierungen und Körperaktionen sowie vier Super-8-Filme, die nun im Videoraum der Berlinischen Galerie gezeigt werden. Diese Filme, entstanden zwischen 1982 und 1984, zeichnen sich aus durch ihren provisorischen Charakter, durch Experiment, Collage und bruchstückhafte Handlung. Letztlich sind sie Ausdruck der Verweigerung, ein Zeichen des Protests gegen das DDR-Regime und die Knebelung der künstlerischen Freiheit: „Die Super-8-Filme“, notiert Cornelia Schleime damals, „sind jetzt für mich wie ein Zettelkasten für meine Bilder, die ich ja kaum noch male, da ich ja schon über ein Jahr auf gepackten Koffern sitze und einen Ausreiseantrag nach dem nächsten stelle.“

Wie Phönix aus der Asche, so feiert Schleime im Westen eine künstlerische Wiederauferstehung, die verbunden ist mit einer immensen Produktivität: „Wie besinnungslos begann ich zu malen, den Verlust zu kompensieren, in dem Stil der Bilder, die verloren waren.“ Große Figurenbilder, Porträts zumal, treten in den Jahren danach mehr und mehr in den Vordergrund, ebenso wie surrealistisch versponnene Zeichnungen, Blätter, in denen sie mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit Mischwesen und Mutationen hervorzaubert. Ein Stipendium führt Schleime 1989 für ein Jahr nach New York. Just in diesem Moment fällt die Mauer – für die Künstlerin zunächst ein zwiespältiges Ereignis: „Ich hatte mich gerade akklimatisiert, war selbstbewusst im Westen angekommen, kam mit meiner Chicago-Bulls-Jacke und einem Baseball Cap aus New York und sah, dass die Mauer auf war. Dieses Outfit war meine Tarnung gegen den Osten. Ich dachte, jetzt hätte ich es im Westen geschafft, und dann kriecht mir da dieser blöde Osten hinterher.“

„Reisen ist für mich etwas ganz Wichtiges, weil ich es in der DDR nicht konnte.“

Doch Cornelia Schleime ist nicht der Typ von Mensch, der ewig seine Wunden leckt. Sie schaut nach vorn, voller Neugierde und Tatendrang, unternimmt ausgedehnte Reisen, beispielsweise nach Indonesien, Hawaii und Irland. „Reisen ist für mich etwas ganz Wichtiges, weil ich es in der DDR nicht konnte. Das ist immer mein Traum gewesen“, so die Künstlerin in einem Interview. Auch ihre Malerei verändert sich nun, sucht offensiv die Nähe zur westlichen Konsumkultur, zu Lifestyle und Glamour. Nicht nur als bildende Künstlerin hat sie Erfolg, auch als Schriftstellerin lässt Cornelia Schleime aufhorchen. Zwei Romane – „Weit fort“ (2008) und „In der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will“ (2010) – zeugen von ihrem literarischen Talent; in beiden setzt sie sich mit der Überwachung durch die Stasi auseinander.

Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie darf als ein (vorläufiger) Höhepunkt ihrer Karriere angesehen werden. Die Präsentation steht in Verbindung mit dem Hannah-Höch-Preis des Landes Berlin, dotiert mit 25 000 Euro. Cornelia Schleimes Lebenswerk wird auf diese Weise geehrt. Das klingt ein wenig so, als sei unter das Œuvre ein Schlussstrich gezogen. Weit gefehlt. Die Künstlerin, inzwischen 64 und noch immer jugendlich wirkend, strotzt vor Ideen und vor Tatendrang. Die Berliner Retrospektive liefert dafür zahlreiche Beispiele.

Mit Vorliebe vergegenwärtigen ihre Bilder – in der Regel mit Acryl, Asphaltlack und Schellack auf Leinwand gemalt – Wanderer zwischen den Welten von Wirklichkeit, Märchen, Mythologie und Traum. Nicht selten tragen diese autobiografische Züge: „Ja, meine Figuren, das bin ich“, bestätigt Schleime. Als „Argonautin“ (2015) begibt sich ihr jugendliches Alter Ego auf die Suche nach dem sagenhaften Goldenen Vlies. Vom Aufbruch handelt auch das 3,60 Meter breite Diptychon „Eisvögelin“ (2016); hier, so hat es den Anschein, hat die Protagonistin, die ebenfalls Schleimes Züge trägt, einen Vogel, den sie zuvor in der Hand gefangen hielt, soeben in die Luft entflattern lassen.

© Cornelia Schleime, Repro: Bernd Borchardt

„Es ging und geht mir immer noch darum, ein Gegenüber zu schaffen, was fern ist.“

Doch artet Schleimes jüngste Produktion keineswegs zur bloßen Selbstbespiegelung aus. „Schädelwind“ (2016) beispielsweise ist ein Porträt des umstrittenen dänischen Regisseurs Lars von Trier; hier erscheint er mit kahlrasiertem Schädel, nacktem Oberkörper und gewaltiger Halskrause in massig-melancholischer Denkerpose. Vielleicht das eindrucksvollste, allemal das anrührendste Bildnis in der Berliner Ausstellung ist das Porträt von Papst Johannes Paul II., das Cornelia Schleime 2003 malte. In der DDR war sie, ungewöhnlich genug, im Geist des katholischen Glaubens erzogen worden. Das Gesicht des polnischen Papstes ist in ihrem Bild mit Blasen und Schrunden überzogen – eine Art von Stigmatisation des 2005 gestorbenen Papstes, der in seinen letzten Jahren von der Parkinson’schen Krankheit gezeichnet war? „Ich suchte den Wojtyla hinter der Ordenstracht, um ihn aus seiner Verpuppung zu holen“, so erläutert sie ihre Motivation, „das Gesicht des Papstes als eine Landschaft zu lesen, in der sich die Zeit gespeichert hat“. Das dialektische Prinzip in Cornelia Schleimes Malerei besteht also darin, dass ihre Bilderwelt in hohem Maße eine Verkörperung ihres Selbst ist – und zugleich der Versuch, Abstand zu gewinnen: „Es ging und geht mir immer noch darum, ein Gegenüber zu schaffen, was fern ist. Dann entsteht so etwas wie Begierde in mir“, mit diesen Worten beschreibt sie ihre bildnerische Strategie.

So sehr in der Ausstellung der Berlinischen Galerie die Gemälde der jüngeren Zeit beeindrucken, weil sie brillant und im besten Sinne dekorativ sind – richtig gepackt wird der Betrachter letztlich doch eher durch die Werke der Sturm-und-Drang-Phase, also jene Arbeiten, in denen sich der Widerstand gegen den realsozialistischen Alltag manifestiert. In besonderer Weise gilt das für die 1993 entstandene Serie „Bis auf weitere gute Zusammenarbeit, Nr. 7284/85 S. 115−120“. Erst kurz zuvor hat Schleime davon Kenntnis erhalten, dass sie von ihrem Freund Alexander „Sascha“ Anderson, einem Inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), jahrelang ausgespäht worden ist. Sie bewältigt diese traumatische Erfahrung in Gestalt von 15 Siebdrucken, in denen sie – mit dem Selbstauslöser gemachte – Fotos mit Kopien der gestelzten Aktenvermerke kombiniert. Die frech-freie Foto-Inszenierung hat bis heute nichts von ihrer Brisanz eingebüßt – und nichts von ihrem Charme. Über einem Aktfoto der Künstlerin, die lachend in einem Blumenfeld sitzt, erscheint quasi als Kommentar die Stasi-Notiz „Tagsüber hält sie sich nicht im Wohnhaus auf, ist abends aber regelmäßig zu Hause“. Ein anderes Foto der Serie zeigt die Künstlerin, wie sie sich auf der Auffahrt zu einem Haus in kesser Pose vor einem realsozialistischen Luxusschlitten präsentiert. Der Vermerk darunter lautet lakonisch: „Die Ermittelte besitzt kein Kraftfahrzeug und auch kein Grundstück.“ Als der Berliner Kunstverein auf dem Prenzlauer Berg K.A.P. diese Serie 1999 zeigte, schickte Cornelia Schleime der Ausstellung eine kurze Notiz voran: „Diese Arbeit konnte nur mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und dessen zahlreichen Helfern realisiert werden, die in mühevoller Kleinarbeit zu den Texten beitrugen.“ Alte Weisheit: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Auf einen Blick

Ausstellung

Cornelia Schleime. Ein Wimperschlag

Ort: Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne, Kunst, Fotografie und Architektur, Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin

Dauer: bis 24. April 2017

Internet: www.berlinischegalerie.de

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Montag: 10–18 Uhr

Dienstag geschlossen

Katalog

Cornelia Schleime. Ein Wimpernschlag

Thomas Köhler, Stefanie Heckmann (Hrsg.), Texte von Stefanie Heckmann, Thomas Köhler, Claus Löser, Annelie Lütgens, Kim Mildebrath, Softcover, dt./engl., 156 Seiten, 124 farbige und 28 S/W- Abbildungen, Kerber Verlag, ISBN 9783735602930

Kommentare sind geschlossen.